“Robotik im Gesetz: Braucht die Politik mehr Praxis statt Theorie?”

Die rasante Entwicklung der Robotik wirft grundlegende Fragen auf, die Juristen und Politiker vor enorme Herausforderungen stellen. Während Roboter zunehmend in verschiedenen Bereichen wie der Industrie, der Medizin und sogar im Alltag Einzug halten, bleibt der rechtliche Rahmen oft hinter den technologischen Neuerungen zurück. Hierbei stellt sich die zentrale Frage, wie diese intelligenten Maschinen innerhalb bestehender gesetzlicher Strukturen eingeordnet werden können, ohne dabei die Rechte und Sicherheit der Menschen zu gefährden.

Ein zentrales Problem ist die haftungsrechtliche Einordnung von Roboterhandlungen. Wer ist verantwortlich, wenn ein autonomer Roboter einen Unfall verursacht? Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen sind oft unzureichend, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. In vielen Fällen bleibt die Haftung unklar und könnte sowohl den Hersteller als auch den Nutzer oder sogar Programmierer betreffen.

Darüber hinaus müssen auch ethische Aspekte in die rechtlichen Rahmenbedingungen integriert werden. Die Fragen der Gesichtspunkte der Sicherheit, Privatsphäre und der Datenschutz werden in der Diskussion um den Einsatz von Robotern immer drängender. Besonders im Gesundheitswesen, wo Roboterpatienten betreuen oder operative Eingriffe durchführen können, muss ein Gleichgewicht zwischen technologischem Fortschritt und den Rechten der Patienten gefunden werden.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Arbeitswelt. Die zunehmende Automatisierung durch Roboter könnte weitreichende Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die sozialen Strukturen haben. Die Gesetzgebung muss Konzepte entwickeln, die sowohl den Erhalt von Arbeitsplätzen berücksichtigen als auch den Übergang zu einer stärker automatisierten Wirtschaft ermöglichen. Viele Experten plädieren für eine rechtzeitige Anpassung des Arbeitsrechts, um Arbeitnehmer zu schützen und gleichzeitig die Innovation nicht zu behindern.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind interdisziplinäre Ansätze gefragt. Ein Dialog zwischen Technikern, Juristen, Ethikern und Politikern ist essenziell, um einen kohärenten rechtlichen Rahmen zu schaffen, der den Fortschritt nicht nur berücksichtigt, sondern auch fördert. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Robotik im Einklang mit den gesellschaftlichen Werten und Normen weiterentwickelt wird, anstatt in einem rechtlichen Vakuum zu agieren.

Praktische Herausforderungen in der Gesetzgebung

Die Realität der Gesetzgebung ist oft komplexer, als sie auf den ersten Blick scheint, insbesondere in einem dynamischen Feld wie der Robotik. Die Herausforderung, rechtliche Rahmenbedingungen an die rasante Entwicklung der Technologie anzupassen, offenbart sich bereits in der praktischen Umsetzung bestehender Gesetze. Juristische Institutionen stehen vor der Aufgabe,innovative Lösungen zu finden, die sowohl praktikabel als auch rechtlich unbedenklich sind. Der technische Fortschritt ist sprunghaft, während rechtliche Prozesse oft einen gemächlichen Verlauf nehmen, was zu einem Missverhältnis führt.

Ein praktisches Beispiel sind die Regulierungen für selbstfahrende Fahrzeuge. Diese Technologien erfordern eine völlig neue Herangehensweise an bestehende Verkehrs- und Haftungsgesetze. Die Unsicherheit darüber, in welchen Fällen eine Entschädigung zu leisten ist und wer die Verantwortung trägt, wenn Maschinen Entscheidungen treffen, führt zu einem rechtlichen Dilemma. Um dieses Problem zu lösen, müssen bestehende Gesetze überarbeitet und notwendige Ergänzungen formuliert werden, die der Komplexität autonomer Systeme Rechnung tragen.

Ein weiteres erhebliches Problem sind die verschiedenen rechtlichen Standards in unterschiedlichen Ländern. Während einige Nationen bereits Fortschritte gemacht haben und spezifische Gesetzgebungen für Roboter und deren Einsatz etabliert haben, stehen andere Länder noch am Anfang oder sind mit überholten Gesetzen konfrontiert. Diese disparaten rechtlichen Rahmenbedingungen können internationale Kooperationen hemmen, vor allem in einem global vernetzten Markt, wo Roboter-Technologien über Landesgrenzen hinweg agieren müssen.

Die ethischen Herausforderungen in der Gesetzgebung dürfen ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Die Entscheidungen, die Roboter treffen, können tiefgreifende gesellschaftliche Auswirkungen haben, wie etwa Diskriminierung oder Ungerechtigkeit, die durch Algorithmen geprägt sind. Juristische Akteure müssen sicherstellen, dass die Gesetze nicht nur den technologischen Fortschritt ermöglichen, sondern auch die ethischen Werte der Gesellschaft wahren und fördern. Hierzu ist eine umfassende Betrachtung der programmatischen Entscheidungen von Robotern in der Gesetzgebung erforderlich.

Ein Praxisbeispiel für die Herausforderungen der Gesetzgebung ist das Gesetz über digitale Güter, das ein wichtiger Schritt in Richtung regulatorischer Klarheit für den Umgang mit robotertoolbasierten Anwendungen darstellt. Dennoch zeigt die Erfahrung, dass die Herausforderungen in der Praxis oft komplexer sind als in den gesetzlichen Rahmenbedingungen festgelegt. Dies führt dazu, dass der Gesetzgeber zunehmend auf Feedback von Unternehmen, Nutzern und anderen Stakeholdern angewiesen ist, um die Regeln kontinuierlich anzupassen und zu verfeinern.

Zukunft der Robotik in der politischen Diskussion

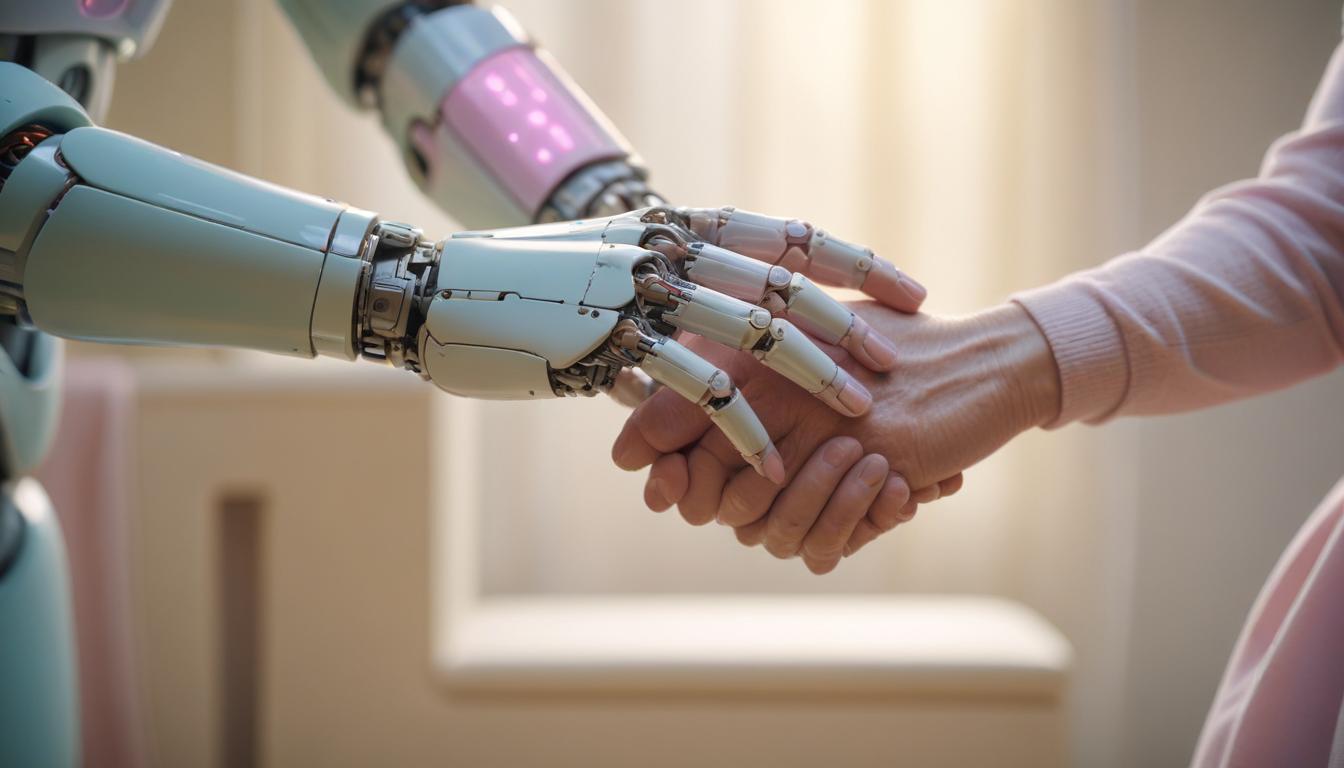

Eine Zukunft, in der Roboter nicht nur Werkzeuge, sondern Partner in unserem Alltag sind, scheint greifbar nah zu sein, und doch bleibt die politische Diskussion darüber hinter den technologischen Fortschritten zurück. Der Einsatz von Robotik in Bereichen wie Gesundheit, Bildung und Industrie hat bereits unzählige Potenziale entfaltet, doch die gesellschaftlichen und politischen Implikationen dieser Entwicklungen sind noch lange nicht vollständig verstanden. Während technische Innovationen rasant voranschreiten, bleibt die Frage der Regulierung und Integration in unser bestehendes Rechtssystem eine zentrale Herausforderung, die dringend adressiert werden muss.

Die politische Diskussion ist häufig geprägt von Ängsten und Unsicherheiten. Viele Menschen empfinden den fortschreitenden Einsatz von Robotern als Bedrohung für ihre Arbeitsplätze oder für essentielle menschliche Interaktionen. Ein klares Beispiel hierfür ist der Sektor der Altenpflege. Roboter, die als Pflegeassistenten fungieren, können zwar körperliche Arbeiten übernehmen, doch bleibt die Frage, wie viel menschliche Interaktion nötig ist, um eine qualitativ hochwertige Pflege zu gewährleisten. In der politischen Arena wird daher oft über die ethischen Grenzen diskutiert, bis zu denen Roboter in der Pflege eingesetzt werden dürfen, ohne die menschliche Empathie und Zuwendung zu ersetzen.

Ein weiterer zentraler Aspekt, der die Diskussion prägt, ist der finanzielle Aufwand, der mit der Implementierung von Robotiktechnologien verbunden ist. Die Vorteile der Automatisierung sind zwar laut zahlreichen Studien evident, doch die anfänglichen Investitionen und die Notwendigkeit von Schulungen für bestehende Arbeitskräfte werfen Fragen auf, die Entscheidungsträger genauer betrachten müssen. Regierungen stehen vor der Herausforderung, wirtschaftliche Anreize zu schaffen, die sowohl Innovation fördern als auch benachteiligte Gruppen nicht zurücklassen. Dieses Spannungsfeld zwischen Fortschritt und sozialer Verantwortung ist ein kontroverses Thema, das in politischen Debatten oft unterrepräsentiert bleibt.

Die Zukunft der Robotik in der politischen Diskussion erfordert zudem eine klare Strategie zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Die Einbeziehung von Fachleuten aus Technik, Ethik, Sozialwissenschaften und Rechtswesen ist unerlässlich, um den vielschichtigen Herausforderungen des Robotikeinsatzes gerecht zu werden. Beispielsweise sollten innovative Ansätze zur Lösung der Probleme im Haftungsrecht nicht isoliert betrachtet, sondern im Kontext eines umfassenden gesellschaftlichen Diskurses entwickelt werden. Diese Form der Zusammenarbeit könnte neue Wege aufzeigen, wie eine rechtliche Basis geschaffen werden kann, die sowohl Innovation fördert als auch gesellschaftlichen Werten Rechnung trägt.

Des Weiteren sind öffentliche Konsultationen und ein transparenter Gesetzgebungsprozess entscheidend, um das Vertrauen der Bevölkerung in neue Technologien zu gewinnen. Rückmeldungen von Bürgern und Interessengruppen sind unerlässlich, um die Bedenken und Vorurteile, die oft mit Robotik und Automatisierung einhergehen, zu verstehen und in die politische Agenda zu integrieren. Nur durch partizipative Ansätze lässt sich ein rechtlicher Rahmen entwickeln, der die Akzeptanz von Robotern in der Gesellschaft fördert.

Die politischen Entscheidungsträger müssen auch die globalen Dimensionen der Robotikdiskussion berücksichtigen. Der weltweite Wettbewerb um technologische Vorreiterstellung ist zwar enorm, bringt jedoch auch die Notwendigkeit mit sich, internationale Standards und Regelungen zu entwickeln. Diese Aspekte sind essenziell, um sicherzustellen, dass technologische Entwicklungen weltweit harmonisiert werden und nicht zu einem „Wettrüsten” im Bereich der Robotik führen.

Schließlich bleibt die Bedeutung der Bildung nicht unerwähnt. Die künftige Generation wird mit Robotern interagieren müssen, ob in Form von Arbeitsplätzen oder durch Integration in den Alltag. Daher ist es unerlässlich, dass Bildungssysteme angepasst werden, um jungen Menschen die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die sie im Umgang mit diesen Technologien benötigen. Politische Initiativen sollten daher gezielt auf die Förderung von Bildungsprogrammen abzielen, die entweder auf technischen Fertigkeiten fokussiert sind oder das kritische Denken in Bezug auf ethische Fragen rund um Robotik und Automatisierung stärken.

Was sind Wirklichkeiten?

Wie kam es zur Entdeckung natürlicher Gesetze?

Lässt uns die Natur in ihre Werkstatt blicken?

Ist Erkenntnis subjektiv oder objektiv?

Wie hängen Bewusstsein und Natur zusammen?

Was ist unvergänglich in Raum und Zeit?

Wodurch wird wissenschaftliche Erkenntnis erst möglich?

Welche Reize überschreiten die Schwelle des Bewusstseins?

Was bedeutet die Welt der Werte für die Persönlichkeit?

Verfolgt die Natur einen Zweck?

Wo liegen die Grenzen des Gefühls?

Ist die Welt dem Untergang geweiht?

Wie kann man Krummes durch etwas Gerades messen?

Was ist es, das zwei große Denker den Menschen mitzuteilen haben?

Welche Wirklichkeit zeigen uns Traumbilder?

Kann die Mystik Unerklärliches erklären?

Wie wird die Zukunft werden?

Das sind die Fragen zu denen der Autor in diesem Buch Stellung bezieht und mit seinen Antworten im feuilletonistisch leicht verständlichen Stil den Leser fasziniert.

Wie man seinen 24Std-Tag organisiert

Nach Ansicht des Autors Arnold Bennnett besteht das Leben der meisten Angestellten darin, nur für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten, aber er glaubt nicht, dass sie wirklich leben. Bennett geht dieses Problem an, indem er ihnen vorschlägt, wie sie zusätzliche Zeit gewinnen können um daraus das Beste zu machen und die gewonnene Zeit für ein wirkliches Leben zu nutzen.

Dieses Buch hat in den letzten Jahren aufgrund der Explosion des Phänomens der Selbstverbesserung an Attraktivität gewonnen, und in der heutigen Welt große Bedeutung.

Der Humor des Autors, ebenso wie seine Scharfzüngigkeit und die teilweise sehr originellen Ansichten kommen besonders gut in diesem Werk zum Tragen.

Lesen Sie dieses Buch und Sie werden Zeit für das wirkliche Leben und dazu reichlich Lebensfreude gewinnen.

Geld vernünftig ausgeben: Über die richtige Art von Sparsamkeit

Der Begriff Sparsamkeit bezieht sich nicht nur auf Geldangelegenheiten, sondern auf alles im Leben – den klugen Umgang mit der Zeit, den klugen Umgang mit der eigenen Fähigkeit, der eigenen Energie, und das bedeutet umsichtig zu leben, sorgfältige Lebensgewohnheiten. Sparsamkeit ist der wirtschaftliche Umgang mit sich selbst, mit seiner Zeit, mit seinen Angelegenheiten, mit seinem Geld, die vernünftigstmögliche Verwendung dessen, was wir von allen Ressourcen des Lebens haben.

Sparsamkeit ist nicht nur einer der Grundsteine für ein Vermögen, sondern auch die Grundlage für vieles, was eine hervorragende Eigenschaft hat. Sie verbessert die Möglichkeiten des Einzelnen. Die Ausübung der Sparsamkeit hat eine sehr gesunde Wirkung auf alle Fähigkeiten. Sparsamkeit ist in vielerlei Hinsicht ein Zeichen von Überlegenheit. Die Gewohnheit zur Sparsamkeit steht für Selbstbeherrschung. Sie ist ein Beweis dafür, dass der Mensch kein hoffnungsloses Opfer seiner Begierden, seiner Schwächen ist, sondern dass er Herr seiner selbst und seiner Finanzen ist.

Im Inhalt behandelte Punkte:

– Wirtschaft ist keine Schikane, sondern das planvolle Handeln zur Befriedigung von Bedürfnissen.

– Kapital ist der kleine Unterschied zwischen dem, was wir verdienen und dem, was wir ausgeben.

– Sparsamkeit ist nicht Geiz, sondern Vorsorge und die Art wie man sein Geld klug ausgibt.

– Falsche Sparsamkeit oder Verschwendung ist, wenn das Eingesparte weniger Wert ist, als der Aufwand, und das führt zur Armut.

– Ein kleiner Betrag, der regelmäßig über längere Zeit gespart wird, wächst zu einem Vermögen heran.

– Hinter jedem ehrlichen Vermögen steckt kluge Sparsamkeit.

– Man kann das gleiche Geld nicht zweimal ausgeben.

– Vertrauen genießt nur derjenige, der sein Geld vernünftig ausgibt, nicht aber derjenige, der es verschwendet.

– Glück ist eine geistige Einstellung, es ist der Zustand des Geistes, nicht der Zustand des Portemonnaies.

– Zeit ist kostbar. Nutze Sie die Zeit auf kluge Weise!

… u.a.

Es ist ein Buch mit wertvollen Ratschlägen, die jeder lesen sollte.